Ciclo di seminari tematici 2025–2026 – CISNARETO & ARS

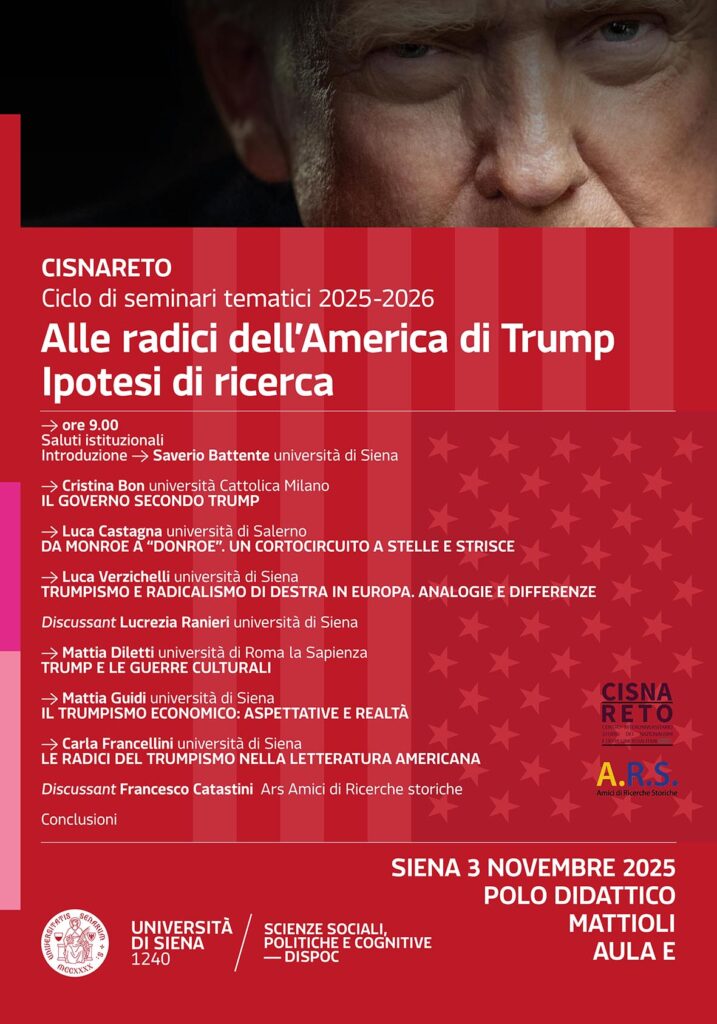

Il 3 novembre 2025, a Siena presso il Polo Didattico Mattioli, Aula E (in via Pier Andrea Mattioli, n. 10) a partire dalle ore 9:00 si terrà il Seminario, Alle radici dell’America di Trump.

Quello di Trump è un linguaggio politico, un repertorio di pratiche, una grammatica mediatica che ha trovato terreno fertile ben oltre la Casa Bianca e che continua a pesare su partiti, istituzioni e culture pubbliche a livello globale. Il seminario Alle radici dell’America di Trump, promosso da CISNARETO in collaborazione con ARS – Amici di Ricerche Storiche, parte da qui: capire cosa resta quando si spengono i riflettori della campagna e si guarda all’architettura profonda – idee, interessi, dispositivi, genealogie – che regge il cosiddetto “trumpismo”.

La giornata si apre alle 9:00 con i saluti istituzionali e l’introduzione del direttore del Cisnareto Saverio Battente (Università di Siena), che inquadra il lavoro in corso: una ricognizione delle matrici storiche e delle connessioni transnazionali che tentano di spiegare la sua presa sull’opinione pubblica. Infatti, ridurre il fenomeno a folklore populista è comodo, ma fuorviante, così dobbiamo distinguere il rumore di fondo dalle strutture di lungo periodo.

Cristina Bon (Università Cattolica, Milano) apre il confronto sul nodo più concreto: “Il governo secondo Trump”. Qui la propaganda lascia spazio all’analisi istituzionale. Che cosa significa governare quando il racconto di sé ruota su delegittimazione degli apparati, nomine aggressive, uso intensivo di ordini esecutivi, conflittualità permanente con agenzie e burocrazie?

Il secondo intervento di Luca Castagna, a partire dalla Dottrina Monroe, ricostruisce come il ciclo “America First” abbia rovesciato (più nel lessico che nell’architettura istituzionale) il tradizionale equilibrio tra non-ingerenza ed egemonia emisferica. Il gioco di parole “Donroe” segnala la torsione: dalla tutela dell’emisfero occidentale alla selettività transazionale su sicurezza, migrazioni e commercio.

Con Luca Verzichelli (Università di Siena) la lente si sposta sull’Europa: “Trumpismo e radicalismo di destra in Europa. Analogie e differenze”. Esistono imitazioni? Sì, ma non un copia-incolla. Il trasferimento non riguarda soltanto gli slogan: tocca i meccanismi di costruzione del consenso, l’uso dei social come cassa di risonanza permanente, il rapporto ambiguo con i saperi esperti e con i media legacy.

Il baricentro si sposta poi sul terreno simbolico con Mattia Diletti (Università di Roma La Sapienza): “Trump e le guerre culturali”. Le “culture wars” non sono una novità, ma Trump le ha rese mainstream, cucendole su un attivismo digitale che normalizza l’eccezione. Temi come scuola, genere, razza, migrazioni e religione non sembrano “cornici” marginali, bensì il motore di una mobilitazione capillare che orienta agenda, candidature e micro-finanziamento.

Mattia Guidi (Università di Siena) riporta la discussione ai numeri con “Il trumpismo economico: aspettative e realtà”. Tariffe, reshoring, tagli fiscali, deregulation: al di là delle promesse, cosa è realmente cambiato su crescita, produttività, salari e diseguaglianze

La chiusura tematica è affidata a Carla Francellini (Università di Siena) con “Le radici del trumpismo nella letteratura americana”. Non è un esercizio decorativo: è il filo che lega mito della frontiera, self-made man, eccezionalismo, anti-intellettualismo, nostalgia e redenzione nazionale a un immaginario che attraversa romanzi, racconti, saghe familiari e pulp. La letteratura non spiega le urne, ma spiega perché certi racconti funzionano. E perché tornano.

Il dialogo fra le sessioni è tenuto vivo da due voci terze. Lucrezia Ranieri (Università di Siena) discute le relazioni della prima parte, facendo da ponte con la comparazione europea; Francesco Catastini (ARS – Amici di Ricerche Storiche) interviene sulla sessione dedicata a immaginario e letteratura, richiamando l’attenzione sulla responsabilità pubblica degli intellettuali. Non è un dettaglio: senza un lavoro serio sulle fonti – amministrative, giudiziarie, mediatiche, digitali, letterarie – si resta prigionieri delle narrazioni di superficie.